父の日の贈り物特集をしています。

今回が最終回です。

6月の第3日曜日は「父の日」。

2013年の父の日は、6月16日。

「父の日特集」として、父の日のお祝い・贈答に相応しい伝統工芸品の特集。

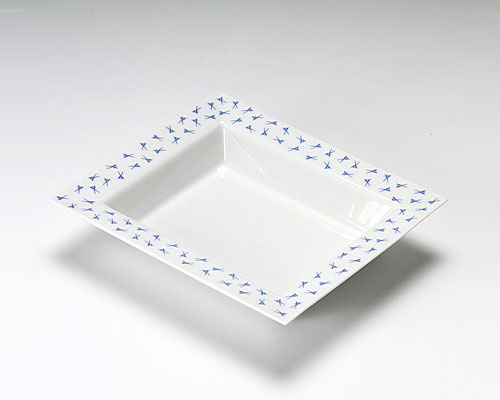

最終回は、様々なブランドの素敵な灰皿・アッシュトレイを特集します。

父の日の贈り物の定番とも言える灰皿(最近は喫煙者は減ってますが)。日頃の感謝の気持ちを込めて、父の日のプレゼント・ギフトに。

※下記の写真をクリックすると、美しい拡大写真がご覧になれます。

また拡大写真をクリックすると、その商品の販売サイトにジャンプします。

(売り切れの場合はご容赦下さい)

※拡大表示された画像は、右上の「X」ボタンをクリックするか、escキーで元に戻ります。

また拡大写真をクリックすると、その商品の販売サイトにジャンプします。

(売り切れの場合はご容赦下さい)

※拡大表示された画像は、右上の「X」ボタンをクリックするか、escキーで元に戻ります。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

バカラの世界

1764年の創設以来、最高のクオリティを誇る制作技術を源泉に、バカラはその影響を世界中に拡大し続けてきました。

クリスタルの魔法にインスピレーションを受けた偉大な芸術家たちの作品は、バカラのアール・ド・ヴィーヴル(生活芸術)のコレクションに結実しています。

バカラは、このようにしてフランスの伝統的な生活様式を世界的なものにしてきたのです。

フィリップ・スタルクが思い描いたように、このブランドの本拠であるパリのバカラメゾンは、最も美しいクリエイションが集まる場所として、その最上の美を体現しています。

1764年の創設以来、最高のクオリティを誇る制作技術を源泉に、バカラはその影響を世界中に拡大し続けてきました。

クリスタルの魔法にインスピレーションを受けた偉大な芸術家たちの作品は、バカラのアール・ド・ヴィーヴル(生活芸術)のコレクションに結実しています。

バカラは、このようにしてフランスの伝統的な生活様式を世界的なものにしてきたのです。

フィリップ・スタルクが思い描いたように、このブランドの本拠であるパリのバカラメゾンは、最も美しいクリエイションが集まる場所として、その最上の美を体現しています。

ボヘミアガラス(BOHEMIA GLASS)

ボヘミアガラスの神秘の輝きは、ただ人的に施されたきらびやかな装飾だけでなく、ガラスの特性、外観、光沢、カット、ガラスの表面の光の屈折、厚みの差による光学的効果などから生みだされています。

幾世紀にもわたって刻まれてきたボヘミアガラスの伝統芸術。この透明感ある輝きは、まさに「光」の芸術と言えるでしょう。

「森の湖の国」で育った天然の素材と600年の伝統に磨かれた技は、時を越えて世界中の人々を魅了し続けています。ボヘミア独特の装飾に基づくデザインは、様々なガラス工芸の可能性を見出しました。チェコのガラス工芸家たちは、常に時代の感覚を取り入れ、しかも芸術の普遍性を見つめています。

ボヘミアガラスの神秘の輝きは、ただ人的に施されたきらびやかな装飾だけでなく、ガラスの特性、外観、光沢、カット、ガラスの表面の光の屈折、厚みの差による光学的効果などから生みだされています。

幾世紀にもわたって刻まれてきたボヘミアガラスの伝統芸術。この透明感ある輝きは、まさに「光」の芸術と言えるでしょう。

「森の湖の国」で育った天然の素材と600年の伝統に磨かれた技は、時を越えて世界中の人々を魅了し続けています。ボヘミア独特の装飾に基づくデザインは、様々なガラス工芸の可能性を見出しました。チェコのガラス工芸家たちは、常に時代の感覚を取り入れ、しかも芸術の普遍性を見つめています。

ロガシュカ (スロベニア)

(スロベニア)

くっきりとしたクリスタルの透明度、デザインされたカットの美しさは、時代を超えて愛されてきたロガシュカの歴史を物語っています。ロガシュカは、長年アメリカやフランスの有名ブランドのOEM商品を手がけてきましたが、20年ほど前、東ヨーロッパの自由化革命後は、本来の自社ブランドでのマーケットを確立し、世界各国の有名百貨店でも売り場を展開しております。

ロガシュカは地名であり、温泉地の名前でもあります。17世紀オーストリア、ハプスブルグ帝国の時代から温泉保養地として有名であるスロヴェニアには貴族階級やマリア・テレジア、マリー・アントワネットも訪れていたといわれ、今もなおヨーロッパ屈指のリゾート地です。

くっきりとしたクリスタルの透明度、デザインされたカットの美しさは、時代を超えて愛されてきたロガシュカの歴史を物語っています。ロガシュカは、長年アメリカやフランスの有名ブランドのOEM商品を手がけてきましたが、20年ほど前、東ヨーロッパの自由化革命後は、本来の自社ブランドでのマーケットを確立し、世界各国の有名百貨店でも売り場を展開しております。

ロガシュカは地名であり、温泉地の名前でもあります。17世紀オーストリア、ハプスブルグ帝国の時代から温泉保養地として有名であるスロヴェニアには貴族階級やマリア・テレジア、マリー・アントワネットも訪れていたといわれ、今もなおヨーロッパ屈指のリゾート地です。

ヘレンドの美の基準

白く透き通った磁器の輝き

ヘレンドの磁器は、薄く軽く、あくまでも白く透きとおった肌合いが特徴です。ヘレンドをお使いになった方は、きっとその上品でシャープな手ざわりをご存知でしょう。世の中にきれいな手描きの染付けで、白く透明度の高い磁器の洋食器は大変に少ないのです。それはいろいろなことをクリアしなければならないからです。ヘレンドはそれを解決し美しい磁器を生み出しました。

東西が交差した独特の文化

"East meets West"

これは19世紀のデザイン運動を推し進めたウイリアム・モーリス (1834-1896 画家・工芸デザイナー・作家・詩人・会社経営者・社会主義運動家) の有名な言葉ですがヘレンドのDNAの中には西と東の両方の文化、価値観、美意識を内包しているのです。

ヘレンドは伝統の継承にこそ、自社の存在理由があると考えています。しかもその伝統とは、ヨーロッパだけではなく、イスラムや東洋との価値や文化の交流から生まれたものであることを自らの経験として知っています。特に日本の豊かな食文化とそれを飾る器のハーモニーが世界中から熱い視線を浴びていることに早くから着目してきました。

白く透き通った磁器の輝き

ヘレンドの磁器は、薄く軽く、あくまでも白く透きとおった肌合いが特徴です。ヘレンドをお使いになった方は、きっとその上品でシャープな手ざわりをご存知でしょう。世の中にきれいな手描きの染付けで、白く透明度の高い磁器の洋食器は大変に少ないのです。それはいろいろなことをクリアしなければならないからです。ヘレンドはそれを解決し美しい磁器を生み出しました。

東西が交差した独特の文化

"East meets West"

これは19世紀のデザイン運動を推し進めたウイリアム・モーリス (1834-1896 画家・工芸デザイナー・作家・詩人・会社経営者・社会主義運動家) の有名な言葉ですがヘレンドのDNAの中には西と東の両方の文化、価値観、美意識を内包しているのです。

ヘレンドは伝統の継承にこそ、自社の存在理由があると考えています。しかもその伝統とは、ヨーロッパだけではなく、イスラムや東洋との価値や文化の交流から生まれたものであることを自らの経験として知っています。特に日本の豊かな食文化とそれを飾る器のハーモニーが世界中から熱い視線を浴びていることに早くから着目してきました。

マイセン(meissen) ※ル・ノーブル より

より

「1709年、ヨーロッパで初めて白磁の製造に成功したのがマイセン窯。それまで磁器は東洋から輸入されたものばかりで、王侯貴族のみが手にできる大変な貴重品でした。

当時のザクセン(今のドイツ)侯であったアウグストの命令により9年の歳月をかけて研究された結果、白い磁器が誕生。以来マイセンはヨーロッパ最古の窯として、世界的な名声を得ています。

「青い双剣」と呼ばれる剣のマークは、その秘法が外にもれないようにするという意味があるとか。今でも絵付けは誇り高き職人たちによってすべて手描きで行われており、その伝統に培われた美しさは広く人々の憧れとなっています。

「1709年、ヨーロッパで初めて白磁の製造に成功したのがマイセン窯。それまで磁器は東洋から輸入されたものばかりで、王侯貴族のみが手にできる大変な貴重品でした。

当時のザクセン(今のドイツ)侯であったアウグストの命令により9年の歳月をかけて研究された結果、白い磁器が誕生。以来マイセンはヨーロッパ最古の窯として、世界的な名声を得ています。

「青い双剣」と呼ばれる剣のマークは、その秘法が外にもれないようにするという意味があるとか。今でも絵付けは誇り高き職人たちによってすべて手描きで行われており、その伝統に培われた美しさは広く人々の憧れとなっています。

日本磁器発祥の地、有田焼

有田焼とは、現在の有田町やその周辺で生産された磁器の総称で、江戸時代には、有田皿山で作られた製品が伊万里港から積み出されたために「伊万里焼」または「伊万里」と呼ばれました。

豊臣秀吉が朝鮮へ出兵した文禄の役(1592)・慶長の役(1597)の後、朝鮮半島から多くの陶工達が渡来、彼らによって日本の各地で次々と開窯されました。

とくに有田では17世紀初頭に有田泉山で良質の磁器原料が発見され、日本で最初に磁器が焼かれたところです。

その後、寛永14年(1637)に鍋島藩が伊万里・有田地区の窯場の統合・整理を敢行し、現在に知られている有田皿山の体制を整えていったのです。

有田焼とは、現在の有田町やその周辺で生産された磁器の総称で、江戸時代には、有田皿山で作られた製品が伊万里港から積み出されたために「伊万里焼」または「伊万里」と呼ばれました。

豊臣秀吉が朝鮮へ出兵した文禄の役(1592)・慶長の役(1597)の後、朝鮮半島から多くの陶工達が渡来、彼らによって日本の各地で次々と開窯されました。

とくに有田では17世紀初頭に有田泉山で良質の磁器原料が発見され、日本で最初に磁器が焼かれたところです。

その後、寛永14年(1637)に鍋島藩が伊万里・有田地区の窯場の統合・整理を敢行し、現在に知られている有田皿山の体制を整えていったのです。